省文化厅召开大兴安岭岩画调查与北山洞遗址考古新闻发布会,介绍了大兴安岭岩画调查与北山洞遗址考古试挖掘自2012年以来取得的重要成果。

以人和动物为主的岩画图案有三种

大兴安岭是中国古代鲜卑、室韦、蒙古等民族的发祥地和繁衍地。它属于历史上的中国文化遗产地区,留下了丰富的文化遗产。早在20世纪70年代,黑龙江省考古学家就在大兴安岭漠河和满族地区的山区发现了“唠叨”的岩画。

2012年10月,在大兴安岭人迹罕至的山峰岩壁上发现了大量彩绘岩画。黑龙江省文化厅任命省考古研究所组成岩画考古队,开展相关调查。经过2012年至2015年的考古调查,黑龙江省绥安站小黑石拉子“凤凰”纹样岩画、南至88岭岩画约16个.

在7万平方公里范围内,发现了31个岩画点和1850多幅彩绘岩画。

大兴安岭岩画大多分布在人类活动难以到达的群山深处和相对凸起的山峰“石拉子”的岩壁立面上。大兴安岭发现的史前岩画均为红棕色彩绘岩画,颜色深度与其暴露方向和风雨侵蚀程度不同有关。颜料属于红色粘合颜料,如富含铁锰原料的人工混合,手工直接涂漆。。主要有三种岩画图案,主要是人物和动物。第一类是人物,包括单人、双人、三人和多人。人物形态主要是双腿并拢或叉开,大部分手臂平伸;有些角色可以区分男女之间的差异。第二种是动物图案,包括狼或狗、马、野猪、鹿、虎、鸟(和龟形)。在以上主要是写实人物动物为主的彩绘岩画中,还发现了一幅“S“形状,头部排列着四个立角形的“龙”图案。第三类是其他类型,包括相对抽象的日月图案。

大兴安岭岩画的发现初步证明,大兴安岭是黑龙江乃至中国古代文明的摇篮,是早期人类繁殖的栖息地,填补了黑龙江省早期人类历史研究的空白。

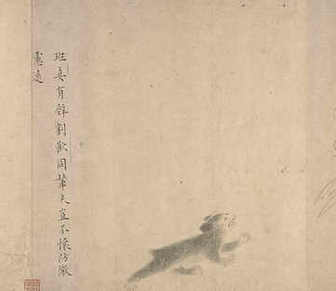

[img]810420[/img]

大兴安岭岩画考古发掘,白桦岗兽披毛犀

新石器时期文化层下叠加的彩绘岩画面世界

据报道,北山洞遗址的考古试挖掘也取得了重大收获。发掘遗址位于大兴安岭呼中区碧水镇北部的北山洞,南侧呼玛河支流约250米。

2014年7月下旬,考古队执行组长认为,根据洞穴的地理位置和洞穴中唯一剩余的绘画遗迹,洞穴中应存在重要的古代人类文化遗迹,建议将当代坟墓迁出其他地方埋葬,并进行抢救性考古清理和挖掘。

北山洞的岩石凸起裸露,属于天然的“石拉子”,海拔约554米,洞口约540米。根据下呼玛河的相对高度,大约是93米。这个洞穴是在地质时期自然形成的。洞口向南,直接面向悬崖。呼玛河的五条支流聚集在这里,东南河与碧水镇相望。洞口前沿平顶南北深约3米,洞口最大宽约5米.

3米。晚期文化层形成后,洞口需要爬进洞内。

试挖后,洞内文物丰富,地层积累清晰,分为8层:其中第一层为鲜卑时期文化层,出土砂黑棕色陶器、铁箭、铁针、材料珠遗物;第~层为新石器时期文化层,出土大量石、石核、石叶、石刃、石头、水晶、玛瑙珠、玉管等遗物。根据碳14年的测试,考古学家可以确定洞内外文化层的积累从8000年开始;11500年前有一个木炭样品(第8层),但只有一个样品,是否有人类活动约1万年,需要进一步补充相关数据,需要正式的考古发掘。

[img]810421[/img]

披毛犀复原图

进一步考古发掘北山洞遗迹

《大兴安岭岩画与北山洞遗址考古成果研讨会》由省文化厅主办,省文物考古研究所承办,大兴安岭地委宣传部、呼中区委宣传部协办,在大兴安岭呼中区举行。

与会专家表示,通过对北山洞遗址的挖掘,确认该遗址至少包含了鲜卑时期和新石器时代两个阶段不同时期的文物。大兴安岭地区首次发现了新石器时代的遗存。在一定程度上,大兴安岭考古文化编年体系的建设具有填补空白的意义。由于大兴安岭岩画发现较晚,研究基本处于空白状态,大部分分布在深山密林中,处于无保护状态。但调查发现,一些珍贵的岩画自然受到严重破坏,公路、铁路建设、森林采伐、旅游探险等人类活动对一些岩画造成了严重影响甚至破坏。为此,考古学家将进一步探索北山洞遗址,继续对大兴安岭岩画进行调查,开始建立大兴安岭岩画考古地理信息系统,建立现代地理信息系统,确定大兴安岭岩画之间的空间关系。

黑龙江考古有重要收获 1850多幅史前岩画填空

黑龙江考古有重要收获 1850多幅史前岩画填空