自古以来,皇家的交通工具就在不断变化,有着严格的等级制度。那么,古代天子旅行的汽车有多强大呢?这里有一个详细的介绍,让我们来看看!

根据《易礼·王度记》记载,“天子驾六,诸侯驾五,青驾四,医生三,士二,普通人一。”洛阳出土的“天子驾六”马坑里,六匹马拉的两辆马车是东周中期皇帝的驾驶标准。

在生产力相对较弱的古代,除了人力交通外,畜力交通是最常见的出行方式。对于等级最高的皇室来说,马被称为公众或战车作为动物力量。与此同时,也有一些特殊的情况。在700多年前的元代,由于蒙古人擅长骑马和射击,虽然马对元朝人有特殊的意义,但元朝皇帝的车,不骑马和骑大象,看起来非常强大。

元朝建都北京后,建立了两都巡幸制,即大部分皇帝每年4月都会去上都避暑。这时候皇帝出行不骑马,而是骑象车。据《元史舆服志》记载,“驾以象,凡巡幸则御之”。因为大象力大步宽,走路不比骑马慢。另一个原因是两都之间的道路崎岖不平,乘坐象车更舒适。今日,居庸关、鸡鸣驿还有供象车修整的遗址。

[img]34239[/img]

在明朝,大象战车经常出现在礼仪仪式上。据《明史·仪卫志》记载,明朝皇帝举行大朝会时,宫廷仪仗队中有“虎豹两,驯象六”。在仪式的五辆礼仪车中,皇帝乘坐的“大露”和“玉露”用两头大象驾驶。这些大象通常在演象中心和驯象中心驯养,由锦衣卫的仪仗队负责。

《万历野得编》记载:“凡大朝会,役象多,常朝只用六只。”与此同时,这些大象也被授予不同高低的官衔,受到不同的对待。

在清朝,大象是皇家仪仗队中不可或缺的角色。根据使用功能,有“宝象”、“导象”、三种类型的“驾驶大象”。

清朝定都北京后,象来街旁建了象房。据清宫档案记载,乾隆时期至少有42间象房,大象饲养量达到39头。每头大象都配有毛毡、被子、铁链、8米长和许多其他配套设备。

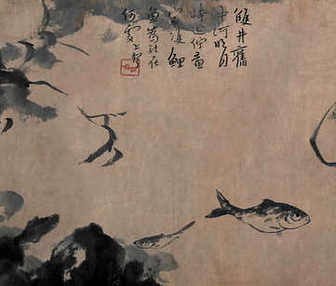

康熙28年(1689年),康熙第二次南巡,第一天的行程是从永定门到南苑。《康熙南巡图》描绘了皇家园林南苑正门“大红门”外的仪仗队,共有大象11头。

明清时期,每逢夏日伏天,“六月六日”晒洗日,除了将宫廷中的经典、书画等晒洗除霉外,还有“洗象”一说。

[img]34240[/img]

在宣武门外护城河周围给大象洗澡的地方,平日很少见到大象的北京居民都去护城河看热闹。有钱人还坐马车和轿子来护城河南岸的餐厅,边吃边看。民间流传的《竹枝词》中有这样的描述:“玉水轻阴夹青槐,香车竹笋成堆。千元租楼窗坐,都是为了河边洗大象。”

直到清咸丰年间,由于战争不断,宫廷财政日益紧张,大象数量日益减少。

古代天子出行的车有多威风?详细说明天子座

古代天子出行的车有多威风?详细说明天子座