相信大家都有过这样的经历,就是看古装剧的时候,总会看到太监皇帝的圣旨,去需要通知命令的地方宣读。但是,很多人会对此有疑问。太监的文化水平很高吗?有兴趣的读者一起来看看!

至于太监的身份,有很多记载说,在古代,除非家庭贫困,否则他们不会把孩子送到宫殿当太监。有些成年人也有生存问题,所以他们想进入宫殿当太监。

这样,太监的文化水平应该普遍较低。毕竟,连饭都不吃的人怎么能读书呢?因此,人们仍然对古代太监如此顺利地阅读圣旨感到困惑。

下面简单的为大家解答这个疑惑。

事实上,对于太监来说,现代人可能会有一些误解。由于后来的政策变化,进入宫殿的人被称为太监,但在早期,太监并不是指普通的太监。

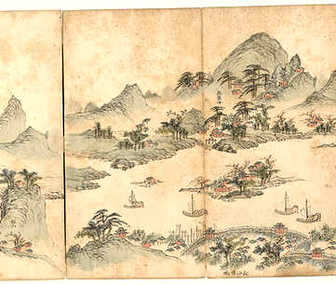

[img]523647[/img]

据记载,太监原名唐高宗时,改殿中省为中御府,以宦官为太监,少监,只有地位较高的内监才被称为“太监”。

太监,又成了内宫宦官,与其他宦官不同,他们主管的是宫内事物,地位还是挺高的。

在古代,太监是一种尊称,也可以说是一种官名。最重要的是,太监是一位严肃的朝廷官员。事实上,他可以配得上称呼太监的人。同一时期的总共不超过50个,这些内部太监是从小培养出来的。宫廷里有一个内书堂,翰林是一名教师,优秀的人进入文学研究或乾清宫工作,这也有机会学习,而且经过不断的评价才能进入皇帝的视线,最后经过皇帝的面试才能成为太监。

因此,太监实际上是经过严格的训练和精心挑选的,而不是一般的太监,能够识字已经成为太监的基本要求。

在清朝,太监加入了所有的太监,太监和太监都是同义词。在古代宫廷中受到宫廷惩罚的寺庙是太监。所以后来我们会把普通的太监和太监等同化。这就是为什么太监没有文化,如何阅读圣旨的问题。

一些读者可能认为,他们已经看到了古代不允许太监阅读和识字的规定。的确,明初朱元璋确实明确规定太监不能识字,但这一规定并没有持续太久。因为朱元璋是一个可疑的皇帝,太监们也让他感到不安。所以他会想出这样的办法来限制他们。然而,朱迪是不同的。作为一个著名的工作狂,他登基后每天都忙于处理政治事务。在这种情况下,如果太监不识字,他甚至可能拿不到他简单的信。朱棣为了减轻自己的压力,也废除了这一规定。

说到这里,还有一个常识性的错误。太监实际上不是一个负责阅读圣旨的人。事实上,普通官员没有资格宣读圣旨,宫中的太监可以宣读。事实上,他们通常只是宫中皇帝或妃子的一些神话。这不是一个正式的圣旨。

古代初,有一个叫“翰林院”的机构。其中一个“翰林承旨”是专门负责外出宣读圣旨的,派专门的“钦差大臣”到相关部门宣读。太监只有少数事情要宣读圣旨,只是代读。

“翰林”,即文翰之林,意思是同文苑。唐朝开始成立,最初是为艺术家工作的机构。

[img]523648[/img]

唐玄宗时期,翰林分为两类,一类是翰林学士,是从文学侍从中选拔出来的优秀人才,承担起草诏书的责任。因此,圣旨由翰林院起草,皇帝观看后,翰林院指派钦差大臣宣读;另一个是翰林供奉,也在翰林院工作,但没有实权。

晚唐时期,翰林学士成为皇帝起草密诏的“私人”人员,被称为翰林官。

可以看出,即使太监受过教育,他们也没有权利宣读圣旨。事实上,这样一个常识性的错误也是古装剧的锅。毕竟,古装剧中最常见的是太监带着圣旨去找人宣读。相反,钦差大臣宣读圣旨的场景变得罕见。

古代太监文化高吗?为什么念圣旨这么流畅?

古代太监文化高吗?为什么念圣旨这么流畅?