1405年7月11日,明朝成祖朱迪命令正使郑和,副使王景宏率领2800多名士兵出使西洋。这一壮举使郑和在历史上闻名。本文揭示了明朝航海家郑和的介绍。

郑和,原名马名和,小字三保,世称三保太监。知代村回族人云南昆阳宝山乡。六世祖先赛典赤·赡思丁是元初来自中亚的色目贵族,是布哈拉国王穆罕默德的后裔。曾任云南省平章,被誉为咸阳王;曾祖父伯颜在元大德11年(1307年)担任中书平章,曾祖母马氏,祖父米纳哈只,祖母温氏。父马哈只(原名米里金)封滇阳候,母温氏。自称咸阳家族的族人。马姓是汉化的阿拉伯语“Mahmud”。由于郑和的祖父和父亲都去过伊斯兰教圣地麦加,他从小就了解外国情况。

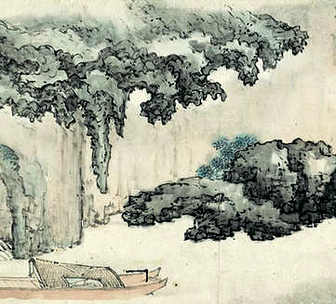

[img]118860[/img]

明初,还是孩子的郑和被俘,不幸的是,他被清理干净,成为了一名宦官。因为他跟随燕王朱迪,他被赋予郑姓,并被提升为“内部官员监督大监督”。

永乐三年(1405年),与王景宏等出使西洋(今加里曼丹至非洲之间的海洋),带领士卒2.78万余人,乘坐长44丈、宽18文、装满瓷器、金银、丝绸等的62艘宝船,从苏州刘家港出发,到占城(今越南南部)爪哇、苏门答腊、锡兰(今斯里兰卡)等。

[img]118861[/img]

回国五年(1407年)后,永乐先后出国七次(一说八次),最远到达非洲东岸和红海海口。郑和的远航比西方哥伦布和达伽马早半个多世纪,舰队和船只的规模是他们的几倍。郑和远航促进了中国与亚非国家的经济文化交流,南洋各地仍有许多方关郑和遗迹。随行人员马欢的《英涯胜利》、费信的《星搓胜利》、巩珍的《西洋番国志》,在航行中的故事,都很有价值。郑和于1435年回国途中积劳成病,因病去世。

以上是明朝航海家郑和的简介。接下来,我们将解密郑和七下西洋的目的。

明初是国家形势向上发展的时期。此时,在北方,蒙古的势力已经被驱逐出长城,明朝的封建统治得到了巩固。随着社会经济的恢复和发展,国家形势越来越强大,这可能会使其向海外发展。明成祖认为自己是“命天君主世界”的“供应商”,希望海外国家来朝贡。和历代功利主义封建皇帝一样,明成祖也应该宣扬国家的力量,向外展示自己的财富。

在永乐年间,由于强大的国力,明成祖向异国他乡展示了中国的繁荣,对明初对海外的负面政策深表不满。因此,朝廷的外部政策发生了变化。就位后,他派宦官出国,召唤各国到朝鲜。这无疑可以提高明成祖的威望。郑和下西洋就能在国外展示兵力,向海外国家夸耀中国的富强,宣扬明朝的威德。与此同时,他还想用扬威海外来缓解一些国内人对他武力夺取王位的不满。有书说明成祖派郑和下“西洋”,就是寻找建文帝朱允炆的下落。

[img]118862[/img]

据说在“靖难之战”之后,朱云文离开了,不知道该怎么办。明成祖的王位是在发动靖难之变后从侄子建文帝那里获得的。在怀疑的明成祖看来,这自然是最令人担忧的事情。明成祖怀疑他逃到海外避难。恐怕他将来会对自己构成威胁。他派郑和到西洋秘密调查建文帝的踪迹,以消除未来的麻烦。

就其活动性质而言,郑和率领的庞大船队既不是普通的商业船队,也不是普通的外交使团,而是封建统治者组织的具有外交和贸易双重任务的船队。

[img]118863[/img]

他出使的任务之一就是吸引各国称臣纳贡,与这些国家建立上邦大国与藩属之国的关系。郑和到达各国后,首先要做的就是宣传明成祖的皇帝诏书。向各国宣告:明朝皇帝乘命的上邦大国之君,是以“天命天君”为宗旨管理世界的。四面八方的藩夷都要按照明朝皇帝说的去做。各国之间不能欺寡,要分享世界和平之福。若奉召前来朝贡,则礼尚往来,一律从优赏赐。第二件事是礼物。他们愿意与国王建立和发展友好关系,并给国王和各级官员送礼物。第三件事是与南海(今马六甲海峡)国家建立友好关系。

郑和简介明朝航海家 为什么郑和七下西洋?

郑和简介明朝航海家 为什么郑和七下西洋?