元世祖忽必烈两征日本的故事一定大家都很熟悉。随着毁灭性的“神风”的到来,元朝最终摧毁了将日本纳入帝国统治的野心。与当时的元帝国和日本相比,军事技术和军事力量确实有很大的不同。所以问题是,蒙古人为什么要远征日本?为什么两次远征都失败了?让我们从第一次开始。

[img]381346[/img]

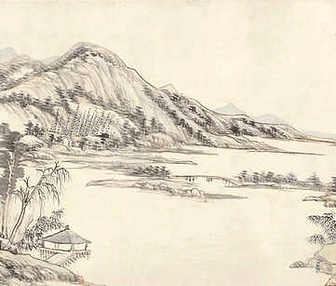

▲元朝征日

时间可以追溯到元二年。此时,忽必烈在元大都称帝不到五年。忽必烈派高丽人赵毅为使臣,代表蒙古前往日本。由于日本忽视了蒙古使者,忽必烈在第二年再次向日本派遣了正式的蒙古使者。这一次,节日规模更大,有高丽使者的陪同,但仍然没有结果。

那日本为什么要对尚未交际的蒙古有如此深的抵触情绪呢?事实上,原因并不难理解。日本偏向海外。当时大陆的大部分新闻都来自南宋,南宋与他们有着密切的贸易联系。作为蒙古当时的敌人,不用说,南宋会如何向日本人描述草原上的敌人。蒙古使臣第二次抵达日本后,这一点尤为明显。使臣将蒙古国书送到镰仓幕府后,当时的幕府和日本朝廷立即讨论了如何回应蒙古使节。因此,蒙古人有入侵日本的野心。有趣的是,这一结果在很大程度上受到了当时南宋禅僧对蒙古人入侵造成破坏的描述的影响。

[img]381347' />

▲蒙古骑兵

但忽必烈自然不会因此安然受辱。第二次使团回国后不久,忽必烈立即下令离日本最近的高丽建造战舰,为整个军队做准备。当然,蒙古仍在与南宋作战,所以它并不是真的打算立即与日本作战。因此,忽必烈不厌其烦地派出了第三任使臣,但除了他们在马岛抓到两名平民外,这一次仍然失败了。在各种偶然的机会下,这两个平民碰巧被忽必烈视为日本的使节,所以他们大加款待,让他们参观了元大都的宫銮城阙。所谓“只有三件事”,但忽必烈第四次派使节去日本。这一次,不仅有蒙古中书省和高丽国的文件,还有忽必烈本人的文件。那么这次的结果呢?当时执政北条时,宗犹豫不决,最终决定拒绝忽必烈对日本向蒙古称臣纳贡的要求。

[img]381348[/img]

当然,宗在北条的时候也不会傻到不知道自己的决定意味着什么。因此,北条时宗在拒绝蒙古使者请求后,立即下令离高丽最近,因此也是九州最有可能被入侵的战备。事实上,九州岛也算是一片多灾多难的土地。在蒙古入侵之前,九州经常被高丽奄奄一息的美岛海盗入侵,甚至在宋天喜三年,被女真海盗大规模入侵的“刀伊入侵”。因此,九州地区对即将到来的大规模入侵并非没有经验和准备。

[img]381349' />

▲元寇入侵

1274年,在南宋残余势力完全清除之前,忽必烈点兵3万开始第一次征日。然而,只有少数军队是蒙古人,其余大部分实际上是由投降的金朝军队组成的,包括契丹人、女真人和汉人。此外,远征军还有大量的高丽军队和水手,也被征发到战场上。从这支部队的组成可以大致看出,忽必烈征日的意图并不纯粹,有消耗这些金朝降兵和高丽军队的意图。10月,元军成功占领了对马岛和一岐岛,随后重创了驻守肥前国沿海岛屿的松浦党。

[img]381350[/img]

▲元朝军队入侵

虽然没有多少蒙古军队真正踏上了日本的战场,但仅凭这些原本金朝和美丽的军队,它们实际上在战术和装备上对日本有很大的优势。然而,在登陆九州后的第一次世界大战中,即博多港之战,由于日本军队提前聚集了比元军更多的军队,博多地区的地形不利于元军的发挥,元军不得不撤回船,第二天寻找另一次进攻的机会。几天后,当元军再次准备出发时,日军已经聚集了大约10万人的军队。然而,即使在这种情况下,元军仍然分为两种方式,并成功地以迂回的方式击败了日军,迫使日军在巨大伤亡的情况下撤退。

然而,元军虽然解决了最重要的问题,但实际上还是面临着很多问题。后勤是第一个大问题。此时,元军从高丽携带的供养几乎见底,而新的后勤供应则遥遥无期。蒙古人在日本没有多少用武之地。首先,日本贫瘠的村庄很难挤出来供全军支持。同时,当日军兵力高于元军时,贸然掠夺无疑是一个很大的风险。因此,在众将商议后,元军决定先撤退。然而,在撤退过程中,他遭遇了一场风暴。在付出巨大伤亡(主要是由风暴造成的)后,元朝的第一次征日宣告结束。

[img]381351' />

一般来说,第一次征日作战的表现还是可圈可点的。尽管这一次日元军内部鱼龙混杂,但仍表现出极高的战斗力。失败的原因显然是古代战争中最棘手的后勤问题。从元朝一开始的准备来看,忽必烈显然打算让这些远征军以战养战。至于能否在日本的环境下实现,他没有考虑太多。与此同时,兵力不足也是这次征日失败的重要原因。当然,这也是当时元朝的主要精力,也是为了清理南宋的残余势力。但征日显然有消耗这些降军的意图,将其作为试探日本虚实炮灰的目的。所以这次远征的结果一开始是注定的。

忽必烈第一次远征日本,元军打得好,没有遇到神风,为什么最后输了?

忽必烈第一次远征日本,元军打得好,没有遇到神风,为什么最后输了?