周襄王时期,诸侯争霸日益激烈。诸侯们展示了自己的能力来夺取霸权,并使用各种手段抓住一切机会来扩大自己的实力。在大国争霸、小国众多的时代,他们统治着诸侯。他们被后人称为春秋五霸的齐桓公和晋文公。他们在周襄王时期的地位高于周王和诸侯国。周襄王死后,他的儿子姬仁臣继位为周顷王。

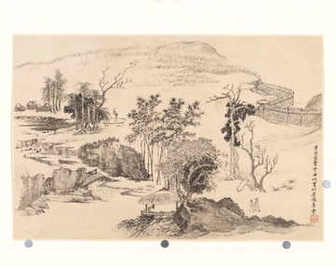

[img]150329[/img]

人物生平

二十五年(前652年),姬郑的父亲周惠王去世,姬郑继位为周襄王。

纪郑为晋文公举行庆功宴。晋文公更向姬郑“请隧” (要求死后享受天子规范的葬礼),但被吉郑婉言拒绝,并将阳樊、温、原、存茅四邑(今河南省济源县、温县、修武县)作为回报。周襄王十四年(前664年),秦晋两国已将允姓的军族迁至周朝境内的伊川(今洛阳市南伊河)地区,占据这一地区。这样,周朝的地盘只剩下方圆100多里的弹丸之地。

周襄王元年(前651年),齐桓公在宋朝的桂丘(今河南省兰考县东北)召集了鲁、、、郑、、曹等国会盟,以齐桓公为主。为了感谢齐桓公的支持,吉郑特意派周公宰孔参加会议,并将周天子祭祖的肉给齐桓公。他还声明齐桓公不必表示感谢,以表示对齐桓公霸主地位的认可。这次会议的历史被称为“桂丘之盟”,它使齐桓公的声誉达到了顶峰。齐桓公死后,他的五个儿子争夺国君的权力,内乱不堪,国力削弱,使齐国失去霸主地位。

宋襄公接着称霸,他是个空谈仁义道德的诸侯。前638年,楚国伐宋时,宋襄公率领大军迎战洪(河名,即现河南省柘城西北的混乱河)。他认为君子不能利用敌人在渡河时发起攻击,不能利用敌人在排队前冲锋,不能俘虏头上有白发的敌人。因此,他不顾下属的反复邀请,乘坐失去的战斗机。最后,他在冷静地排队后被楚军打败,自己受伤死亡。他在历史上被称为非常愚蠢的人物的代表。

[img]150330[/img]

前632年,晋文公率领大军在城濮(今河南省濮县内)战役中击败楚军,声势磅礴。晋文公给了姬郑1000名楚军俘虏和100辆战车,姬郑给了100个红弓和1000个黑弓,并承诺晋文公可以征服其他诸侯。同年冬天,晋文公在郑国践土(今河南省原阳县西南)大会诸侯;为了增加他的威望,更派人暗示姬郑应该去参加会议。姬郑觉得唐堂周天子竟然落到了只有诸侯之命的地步,非常尴尬,又吓到了晋国的威力,不得不去。后来孔子写《春秋》的时候,把这件事写成了“天子在河阳狩猎”,以维护周天子的脸。此时晋文公成为威震中原的霸主。

秦穆公继晋文公之后主宰了秦穆公。他任命百里奚等人来增强国力。他在前624年攻打晋朝,取得了巨大的胜利和威望。就连西戎的20多个小国和部落也依附于此。秦穆公被尊为西戎的霸主。秦大力向东发展,扩大了1000多英里。姬郑派使者送铜鼓12面表示祝贺,即正式承认秦穆公的霸主地位。

周襄王三十二年(前619年),姬郑去世,头衔襄王。姬郑死后,他的儿子姬仁臣继位为周顷王。

[img]150331[/img]

子带之乱

王子带不愿意失败,从公元前648年开始,几次引导西军攻周,都被挫败了。公元前636年,姬郑发现王后奎氏与王子秘密勾结,立即废墟了奎后。王子带来消息,再次引导西军攻周,攻占都城。姬郑仓皇逃离郑国的四(今河南省襄城县),向各国诸侯求助。即位不久的晋文公打着秦王的旗号,在公元前635年出兵征服王子带当时所在的温度,活捉王子带,然后迎姬郑回都城,将王子带到都城处死,平息内乱。这种内乱,历史上被称为“子带之乱”。

周襄王姬郑:东周第六位君主,他一生经历了什么?

周襄王姬郑:东周第六位君主,他一生经历了什么?