在经典电影《甲午风云》中,邓世昌命令致远舰上的水兵拔下弹头,沙子从炮弹中倒出。这不是电影的虚构,而是北洋海军作战场景的真实再现。为什么战争即将来临,但北洋海军的炮弹里装满了沙子?

[img]341212[/img]

原来,当时北洋海军舰艇使用的炮弹主要有两种,一种是开花弹,另一种是实心弹。开花弹的弹头充满了火药或炸药,击中目标后会爆炸;实心弹的弹头很少或没有火药,通常用填充土壤和沙子来配重。当然,实心弹击中目标后不会爆炸,其作战意图是通过重力加速击穿敌舰进入水中。

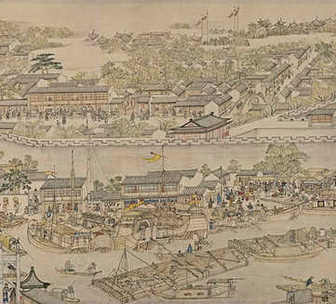

北洋海军于1888年正式建成。这是一支远东强队,拥有25艘船,模仿英国海军模式训练。由于定远、镇远两艘7000吨级一等铁甲舰,舰队实力居亚洲第一。清廷认为现在可以放心了,于是收紧了北洋海军的开支,甚至在1891年发布了停止购买外国军械的禁令。这样,北洋海军的弹药供应只能以中国为基础。然而,几年来,国内军工企业对炮弹的研发还远远不够。江南机械制造总局和天津机械局规模最大,只能制造技术难度相对较低的实心弹。当年购买军舰时,北洋海军仅有的稀有开花弹是配套赠送的。随着中日战争的临近,紧急外购已经来不及了。天津机械局日夜临时抱佛脚制作开花弹。但由于技术不合格,产量极低,质量不稳定。

据相关资料显示,定远舰在甲午海战前只补充了55枚国产普通开花弹,平均一炮最多可分十几枚。在海战中,这些炮弹只用了一个半小时就完成了。在剩下的三个多小时里,定远舰的305毫米大炮只能发射根本不会爆炸的实心弹。日本海军用的都是开花弹。

日本现代海军几乎与中国同时起步,呈现出你追我赶的军备竞赛趋势。然而,当清政府停下来时,日本取得了快速进步。一方面,它继续从西方定制和购买新船,另一方面,它致力于独立研发。

北洋海军极其稀缺的开花弹,无论是外购还是自制,都充满了黑火药。这种中国古代方士在炼丹过程中偶然发现的化学物质的威力极其有限。欧洲国家早就发现了黑火药的局限性,一直在努力寻找一种可以替代的“猛炸药”,最终发现了苦味酸。1885年,法国正式将苦味酸作为炸药的主要成分填充弹头。

就在清廷陶醉于“亚洲第一”的时候,日本正在与法国谈判,希望大量购买这种炸药,但由于价格问题未能达成协议。1888年9月,日本授权工程师开始研究苦味酸,三年后成功制备了以苦味酸为主要成分的烈性炸药。然而,苦味酸炸药的爆炸性并不稳定,即使是当时的欧洲列强也不敢在海军中充分使用。然而,日本人是蓝色的。他们在炮弹内壁上画画,在苦味酸和炮弹内壁之间倒一层蜡,巧妙地克服了苦味酸与金属反应的不稳定性。

[img]341213[/img]

改进后的炮弹非常强大。1894年9月17日,黄海大东沟满载新炮弹的12艘日本舰艇和北洋海军主力相遇。经过五个小时的激战,参战的中国军舰4沉2逃,其余都受到重创,难以修复。虽然中国军舰的炮弹命中率不低,但不能直接对日本军舰造成重大损坏。

应该说,双方的不同记录与炮弹的划时代差距无关。小炮弹是清政府盲目傲慢和自满的例子。

为什么沙子倒出北洋海军的炮弹?

为什么沙子倒出北洋海军的炮弹?